Wortlos

Andreas Slominski: Manchmal denke ich, dass beinahe jedes Wort über seine Arbeiten schon eines zu viel sein könnte. Und doch verfällt man immer wieder ins Berichten und ins Erzählen. Wenn der Gegenstand vor einem so wörtlich ist wie hier und wenn der Künstler fast ostentativ zur Seite tritt und schweigt, weckt das die Lust auf Geschichten. Seine Objekte und Taten provozieren offensichtlich die wortgewandte Beschreibung und den poetisch gestimmten Kommentar. Wo die Arbeiten wie ein kunstvolI-Iakonischer Rückzug auf ein Terrain anmuten, das erst noch zu entdecken wäre, rüstet sich das Verständnis mit reichem Gerät. Und nicht zuletzt will womöglich auch der Verdacht der Eulenspiegelei mit ausgreifenden Schilderungen der Umstände beruhigt werden.

Es ist auch etwas Richtiges an diesem Hang zu den Worten, an dieser Neigung, die Bilder-Gesten des Künstlers in die Sprache hinein auszudehnen. Denn neben der Wörtlichkeit schwingt in jeder Arbeit zugleich eine nur halb verdeckte Ausdruckskraft, die als Sprungbrett über den Sachverhalt hinaus dienen könnte. Die kleinen Staubtuchstapel haben in ihrer Sorgfalt und Frische eine Dichte, die Gedanken über Skulptur ebenso anregt wie fragile Emotionen. Oder sollte es ein Zufall sein, dass die elegant-melancholische Biegung des Halses der Giraffe, die die Briefmarke anleckt, an jene der Straßenleuchte erinnert, um die in derselben Stadt ein Fahrradreifen geraten war? Und woher kommt in einer großen Ausstellung mit Fallen die plötzliche Gewissheit, sich mitten in einem Landschaftsgemälde zu befinden? Noch der banalste Gegenstand, der in den Szenen des Künstlers zum Träger der Handlung wird (etwa der hölzerne Eisstiel im leeren Kaufhausschaufenster), spricht ohne weiteres solch eine vernehmliche Sprache. Noch bevor man etwas über die Umstände seines Auftritts erfährt, hat er schon einen Eindruck hiterlassen. Seine Form hat zusammen mit dem vielleicht nur vagen Wissen über seine Funktion beim Betrachter eine Stimmung erzeugt, die sich zu einem Sinn vorarbeiten könnte. Das Wort, das aus dem Gegenstand zu sprechen scheint, ist aber eben nur eine Andeutung; es ist zu kurz und zu verhalten oder zu fremd um schon als Rede zu gelten. Aber es ist ein Reiz, der überspringt, um durch Erzählung das Wort zum Stück zu ergänzen.

Und dann erst die Umstände hinter den Gegenständen! Bisweilen enthüllt der Künstler sie selbst durch Fotos und Filme. Aber auch wenn er es nicht tut, die Geschichten sprechen sich herum — dafür wird er schon irgendwie gesorgt haben. Sind sie einmal in der Welt, kann man sie von den Gegenständen natürlich nicht mehr trennen; sie sind Teil von ihnen. Ja, einmal hat er sie — in der Form eines Gerüchts sogar in den Mittelpunkt gestellt, als es hieß, irgendwo in der Wand eines leeren Raumes sei (unsichtbar) eine Menschenhand eingemauert. Sollte man also vielleicht das ganze Augenmerk auf die Berichte vom Hintergrund dessen, was man vor Ort vorfindet, richten? Wäre es sinnvoll, den Gegenstand nur zum Anlass zu nehmen und seine Bedeutung in der Prägnanz oder auch der Rätselhaftigkeit der Geschichte aufgehen zu lassen? Hatte der Künstler seine Fallen dann womöglich gar nicht im Sichtbaren, sondern im Vorstellungsraum der Erzählungen über sein Tun aufgestellt? Das wäre immerhin eine Möglichkeit. Er würde so recht gut in seine Zeit passen, indem er nur die Ausgangspunkte setzt, von denen aus sich als eigentliche Arbeit ein mehr oder weniger offener Diskurs oder eine Kette von Aktionen entwickelt. Die Berichte und Geschichten würden dann die Gegenstände nicht überwuchern oder verdrängen, sondern sozusagen erst rechtfertigen.

Oder ist es ganz anders? Vielleich sind die Erzählungen und Spekulationen nur das Murmeln und Tuscheln, das in der Umgebung entsteht, wenn sich die Sache selbst dermaßen auf das Notwendigste zurückzieht. Das Rauschen der Worte wäre dann der Versuch den Schrecken zu besänftigen, den die Sprachlosigkeit der Arbeiten auslöst. Dieses Fehlen von Sprache hat etwas mit der Plötzlichkeit zu tun, mit der sich einem die Gegenstände zu erkennen geben. Das Wesentliche geschieht nämlich in jener ersten Sekunde, in der man den Museumsraum betritt und unerwartet das alte, bepackte Fahrrad sieht. Oder in jenem Bruchteil eines Moments, wenn der unbekannt-unschuldige Gegenstand zu Füssen die Worte Falle und Zuschnappen ins Bewusstsein schickt. Aber etwa auch dann, wenn die unendliche Ruhe des Staubtuchstapels die Teilnahmslosigkeit des Betrachters urplötzlich unterbricht und affektiv durchschneidet. Danach mag sich eine Untersuchung anschließen, die Details bloßlegt und das Erlebnis so zu sichern sucht. Sie ist nicht falsch und auch nicht unnütz, aber als Nachbearbeitung wird sie immer hinter dem ersten – und womöglich unwiederholbaren – Moment zurückbleiben. Man denke an ein gelungenes Gedicht, wo zwei oder drei Worte so aneinander geraten, dass etwas Unerhörtes, etwas völlig Unbekanntes eintritt, das man dennoch sofort «versteht». Selbst hier, wo das Material die Sprache ist, fehlen in diesen Augenblicken die Worte, ist reine Chemie am Werk. Die Gegenstände und Aktionen des Künstlers kommen von diesseits der Sprache. Es sind reine Bilder, die es gar nicht darauf anlegen, die Sprache zu erreichen. Ihr Moment ist der Augenaufschlag – stumm, aber dicht und klar. Andreas Slominski: wort-los.

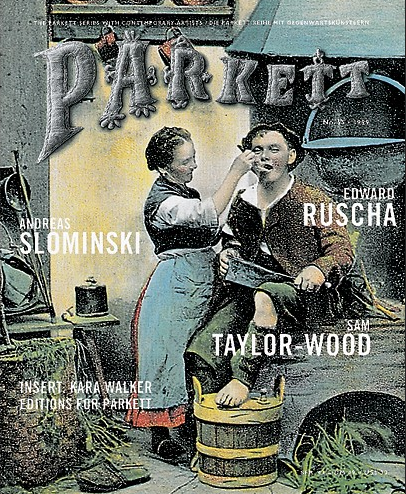

(Published in: Parkett, No. 55, Juni 1999, pp. 94-95 (German), 96-97 (English))