Eine Art von Autor

Die Bücher, Skulpturen, Photographien, Filme, Objekte, Gemälde und die Musik von Rodney Graham, seine artistischen Liaisons mit Freud, Poe, Melville, Judd, Wagner, den Grimms oder Picasso, das Eintauchen, Anverwandeln, Umstülpen und Abwandeln, das er betreibt, die ständige Oszillation zwischen Zitat und Autobiografie, zwischen diskursiver Professionalität und Amateurpose bieten jeder kritischen, interpretierenden und theoretisierenden Tätigkeit ein solch breites Feld, dass man nach dreißig Jahren Produktion mitunter den Eindruck haben könnte, dass dieser Künstler eine postmoderne Fiktion ist, der Protagonist eines Kunst-Romans, in unendlichen Verknüpfungen und Spiegelungen mit dem ambitionierten Zeitgeist des ausgehenden 20. Jahrhunderts verbunden, eine Gestalt, die gleichsam hinter den Möglichkeiten ihrer Deutung in Deckung geht. Die Figur R. G. verschwindet jedoch keineswegs, im Gegenteil, sie ist in all ihren Verkleidungen so präsent im Werk, dass man den Verdacht nicht los wird, hier versuche jemand, eine Art von Selbstporträt zu konstruieren oder besser: mit Hilfe all dieser Formeln des Selbst die verbliebenen Möglichkeiten von Kunst in seiner Zeit (schau)spielerisch auszuloten.

Taucht der Name Rodney Graham schon bei seinen ersten Buchprojekten auf dem Titel als eine Art von Co-Autor auf [1] , um etwas später als Urheber die (scheinbar) alleinige Verantwortung für den Text zu übernehmen [2], sehen wir ihn dann zum ersten mal als - wenn auch im Schlaf gleichsam nur halb anwesende - Person im Bild [3], so ist er als Darsteller seit 1997 [4] aus seinen Filmen und Photographien nicht mehr wegzudenken. Durch alle Kostüme, Rollen und Zeiten vom Schiffbrüchigen des 18. über den Cowboy des 19. bis zur Sechzigerjahre-Bohème des 20. Jahrhunderts bleibt er als Schauspieler mehr als erkennbar. Unter allen Verkleidungen gibt die Figur Graham sich selbst, ohne deswegen als Person greifbar zu werden, es sei denn als jemand, der sich sowohl zeigen als auch verbergen will, als einen Autor, der sich zur Identifikation anbietet und sich zugleich in Zweifel zieht. Hört man zudem noch seine Lieder, die die Formen der populären Musik bedienen und auskosten und uns dennoch im Unklaren lassen, wo ihr Ort ist, im Popkonzert oder im Museum, wird die Vermutung bestärkt, dass eines der wichtigsten Genres dieses Künstlers das Selbstbildnis mit all seinen offensichtlichen und weniger offensichtlichen Implikationen ist.

Lassen wir die allzu expliziten Konventionen der Schauspielerei und des klassischen Porträts für den Moment beiseite und blicken auf eine Arbeit, in der sich zwei Objekte, d. h. zwei Maschinen in prononcierter Sachlichkeit begegnen und das Geschehen ohne direkte menschliche Aktion und ohne Psychologie auszukommen scheint [5]. Ein frei im Raum stehender 35-mm-Projektor wirft als Endlosschleife einen Film an die Wand, dessen einziger Star eine mechanische Schreibmaschine ist. In langsam wechselnden Einstellungen werden verschiedene Partien des altertümlichen, aber eleganten Geräts vorgeführt. Sein Design ebenso wie die disziplinierte Kameraführung des Films atmen den Geist der Neuen Sachlichkeit. Das Markenschild „Rheinmetall“ weist in dieselbe Richtung – ohne hier darauf eingehen zu wollen, dass diese Firma in erster Linie für ihre Rüstungstechnik bekannt war und ist und der Name den umkämpften, versunkenen Schatz des Rheingolds assoziieren lässt. Im Laufe des gut zehnminütigen Films rieselt schließlich eine feine, schneeartige Substanz auf die Maschine nieder, um sie allmählich fast ganz zu verbergen. Das technische Gerät mutiert zu einer Art von winterlicher Landschaft. Zu hören sind allein die Maschinengeräusche des Projektors. Die wohlgeformte Effizienz des Schreibgeräts und ihre poetische Transformation werden überlagert, wenn nicht gar konterkariert durch den Sound der Vorrichtung, die sie überhaupt erst ins Licht rückt, sichtbar macht, zum Leben erweckt: das Projektionsaggregat. Das war schon bei dem nächtlichen Lichtblick auf ein fließendes Gewässer [6] oder der Erkundung des dunklen Waldrandes im Fokus eines Suchscheinwerfers [7] der Fall, wo in ähnlicher Weise der Sound als Agent von Technik und Industrie eine vermeintliche Ursprünglichkeit, nämlich die der Natur, zugleich konstruierte und de-konstruierte. Beim Schreibmaschinenporträt ist der Körper ein mechanischer und die Landschaft höchstens ein Modell. Dennoch setzt das Geräusch des Projektors zusammen mit der Tatsache, dass er nicht wie im Kino üblich hinter einer schallisolierten Wand verborgen ist, sondern wie eine Skulptur frei im Dämmerlicht des Vorführungsraums steht, die Filmmaschine in eine komplexe Beziehung zur Schreibmaschine. Bild- und Textgenerator stehen sich in einer Art entstellendem Spiegelbild gegenüber. Mit Hilfe ebenso ausgetüftelter wie präziser Optik und Mechanik werden im Miniaturformat verborgene Bildfragmente in beeindruckender Größe und Makellosigkeit als bewegte Bilder in den Raum der Ausstellung geworfen. Wie die begehbare Camera Obscura [8] und ihre späteren Abwandlungen in Form von konstruktivistischen Kinos [9] und historischen Kutschen [10] oder wie die Gegenüberstellung von kinematographischer Erscheinung und verspielter Selbstdarstellung der Projektionsapparatur [11] gibt es auch hier ein inszeniertes Staunen darüber, dass und wie Bilder sichtbar werden. Die Medien, diese beinahe kindliche, aber ebenso ernsthaft forschende Verwunderung darzustellen und dabei sowohl zu feiern wie zu entzaubern, findet Graham wie so oft im 19. Jahrhundert, genauer: in der Proto- und Frühgeschichte der Fotografie und des Films. So wie er einmal in ein autobiografisches Geständnis gekleidet gesagt hat, dass er am liebsten ein französischer Romanschriftsteller jener Zeit geworden wäre, ist auch der Rückgriff auf die heutzutage archaisch wirkenden Bildtechniken eine Art (augenzwinkernder) Habitus. Was wie Nostalgie klingen oder aussehen könnte, ist nicht nur die Wiedervorlage von Problemen in überschaubaren, quasi didaktischen Formulierungen, die zudem den Vorteil haben, attraktive, verführerische Bilder zu liefern. Ein Stück weit steckt dahinter auch eine Strategie der Ablenkung. Durch solche ernst gemeinten Camouflagen hindurch wird es möglich, sowohl die am Ende des 20. Jahrhunderts kulturell im Westen so dominierende Selbstreflexion der Moderne als einen noch unentschiedenen Prozess ins Bild zu rücken als auch die Person des Künstlers, d. h. den Autor zwischen Autorität, Relativierung und Bagatellisierung auftreten zu lassen.

In der Konfrontation des Projektors mit der Schreibmaschine erscheint auf der Wand als Ersatz für die Feder früherer Zeiten das emblematische Bild des Schriftstellers im 20. Jahrhundert, ein mechanisches Instrument, das die Hinwendung zur modernen Realität und die Einbindung der Schriftstellerei in die industrialisierte Produktion bezeugt. Mit gleichsam sachlicher Liebe erfasst die Kamera einzelne Teile dieses Maschinenwesens in seiner Reinheit und Präzision, die wie ein Versprechen auf die Qualitäten der Texte erscheinen, die hier entstehen sollen. Zuerst märchenhaft fällt dann jedoch etwas anderes über diesen Kreativitätsapparat, das ihn bald vollständig bedeckt, ja, begräbt und unbrauchbar macht. Wo am Anfang ein unendliches Potenzial von Text, Diskurs, Kritik war, ist am Ende ein schönes, etwas rätselhaftes Bild. Der ununterbrochen weiterlaufenden Bildmaschine steht jetzt eine still gelegte Erscheinung gegenüber – bis die Filmschleife die Erzählung des wechselvollen Verhältnisses der beiden Apparate wieder von vorne beginnen lässt.

Nehmen wir die beiden Objekte als Stellvertreter unterschiedlicher Modi des Künstlers. In den siebziger Jahren, am Anfang seiner künstlerischer Tätigkeit, hat Graham mit dem Sichtbarwerden und Sichtbarmachen von Welt experimentiert, um dann in den frühen achtziger Jahren für lange Zeit in das Studium der Schriften von Sigmund Freud einzutauchen und sich als eine ungewöhnliche Art von Autor mit eigenen Texten/Objekten in die Werke anderer einzuschreiben. So sehr die mit Texten und Büchern operierenden Arbeiten in dieser Zeit im Vordergrund stehen, den Modus Bild gibt er in seiner Produktion nie auf. Beginnend mit den großen Fotos von auf dem Kopf stehenden Bäumen [12], weiter mit dem auf der Rücksitzbank schlafenden Künstler [13] und verstärkt seit seinem ‚Piratenfilm’ [14] scheint dieses Feld von Grahams Tätigkeit die Führung zu übernehmen – bald begleitet von einem anderen Modus, der unter der Oberfläche schon immer vorhanden war und sich auf seine eigene, emotionale Weise an das Publikum wendet: die Pop- und Rockmusik des Singer/Songwriters Graham. Wie die Begegnung von Bildapparat und Textmaschine im Schreibmaschinenfilm jedoch suggeriert, geht es nicht um einen Gegensatz oder um die Überwindung des einen durch das andere, sondern um deren unvermeidliche Koexistenz. Wenn man das Doppelbild dieser Arbeit als Doppelbildnis metaphorisch betrachtet, kann man vielleicht auch einen Schritt weiter gehen und die Projektionsfläche als Spiegelmembran zwischen beiden Gegenständen deuten. Nicht nur weil Graham sich in frühen Jahren auch mit diesem Autor beschäftigt hat, kommt das von Jacques Lacan postulierte Spiegelstadium in den Sinn, bei dem das Kind durch den Blick in den Spiegel eine Selbstbestätigung erfährt und sich als Individuum identifizieren lernt, also „eine beim Subjekt durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung“ [15] geschieht. Um den zugegebenermaßen seiltänzerischen Vergleich noch weiter zu führen, müsste man in diesem Fall natürlich von einer gegenseitigen Identifikation und Verwandlung sprechen: Der Bildgeber/Bildkünstler erkennt sich im Wortapparat/Autor und vice versa, beide entwickeln und verändern sich durch Identifikation und Reibung mit dem anderen.

Noch einmal die gleiche Anordnung, aber mit anderen Spielern, Schwindel erregend, halluzinatorisch. Der Projektor nun von banal ummantelter Funktionalität, das bewegte Bild ein Körper in Trance. Es ist nicht mehr der betäubt schlafende Künstler auf der Rücksitzbank des durch die Nacht fahrenden Autos, die dokumentarische Suggestion jenes anderen Seinszustands zwischen Schlaf, Traum und Unbewusstem [16]. Auch nicht die produktästhetische Einverleibung eines Prosagedichts von Mallarmé in den Ersatzkörper eines Kleidungsstücks mit den eigenen Massen, das die poetischen und beunruhigenden Grenzsprünge zwischen Realität, Gedanke, Einbildung und Unbewusstem spiegelt [17]. Schon eher führt ein Weg zur heimlich-unheimlichen Vorführung jenes Films, der zwischen einem kosmisch entfernten Außenereignis und einer optischen Irritation im Innenraum des Betrachters oszilliert [18]. Auch die Lichterscheinung, von der hier die Rede ist [19], lässt sich nur teilweise in der Realität dingfest machen. Ein in der Dunkelheit strahlender, opulent-spielerischer Kristallleuchter beginnt, sich zuerst langsam dann immer schneller zu drehen, um allmählich wieder ruhiger werdend an einen Haltepunkt zu gelangen, von wo aus die Rotation in umgekehrter Richtung, aber mit abnehmender Kraft weitergeht bis sie ganz abstirbt. Die Kraftquelle der magischen Drehungen bleibt verborgen, nur die eigentümliche Dynamik der gegenläufigen Bewegung lässt das ahnen, was der Titel sachlich festhält. Das in sich selbst versunkene Spiel mit den Gesetzen der Mechanik (und der Optik) gilt einem Leucht- und Dekorationsobjekt, das in der Manipulation zu einer Art von tanzendem Körper wird. Seine überschüssige Energie entfaltet sich bis an den Rand der Wahrnehmung, um sich allmählich zu verbrauchen und im (vorübergehenden) Stillstand zu enden. Eine das Wunderbare streifende Figur verausgabt sich, um noch in der Ermüdungsphase das Potenzial zu einem erneuten Aufschwung zu bewahren. Diese animierte Mechanik durchläuft einen Biorhythmus, den jede Leistung kennt, nicht zuletzt diejenige des Künstlers. Mit dem Aufschwung zu einem gelungenen Werk wechseln Phasen willkommener oder brütender Leere; mitunter sind manisch-depressive Zyklen am Werk. Gegenüber dem so gelesenen Drama des funkelnden Tänzers, des Künstlers in seinem High and Low, bleibt die das Bild generierende Maschine in gewohnter Weise gleichgültig, ja, grausam, wenn sie die Aufführung ohne Unterlass wiederholt. Lässt man sich darauf ein, die Schreibmaschine als Emblem des mit und in Sprache arbeitenden Künstlers zu verstehen, so kann die Vorführung der Leuchterpirouette als artistisch-frivole Allegorie des Performers, des Rollen durchspielenden Darstellers Graham gesehen werden. Beide verdanken ihren Auftritt einer in Konzeption und Technik minutiös vorbereiteten, exakt berechneten Mechanik, die am Ende als ein mit leichter Hand in den Zuschauerraum entlassenes Lichtspiel in Erscheinung tritt. Wie schon bei den ersten Arbeiten [20] verlieren auch hier die Möglichkeiten, dass Bilder, Tatsachen und Fragen überhaupt sichtbar werden, nichts von ihrer Faszination. Jedes manifeste Thema, so legen es die stets präsenten Generatoren der Ereignisse nahe, ist an eine ebenso kunstreiche wie äußerst fragile, weil letztlich ephemere Erscheinung gebunden. Bei aller Deutlichkeit, die viele Arbeiten an der Oberfläche besitzen, ist eine heitere Skepsis, dass überhaupt so etwas wie Bilder zustande kommen, Bedeutung transportieren und womöglich Bestand haben, unverkennbar.

Im Vergleich dazu extrem nüchtern ist jener neuere, gut zehnminütige Film, der Graham als jungen Künstler fast vierzig Jahre zurück in die späten Sechziger versetzt [21]. Man könnte ihn als ein Stück fiktiver Auto-Archäologie bezeichnen. So hätte der Zwanzigjährige, der sich aufmacht, im Feld der Kunst zu suchen und zu agieren, aussehen können: schulterlanges Haar, kariertes Hemd, Jeans, Arbeitsschuhe, also milde antibürgerlich mit dem Hinweis auf ein quasi-proletarisches Arbeitsethos. So hätte eine späte Fluxus-Performance gefilmt werden können: In Schwarzweiß, in einem Take, mit unruhiger und bisweilen auch unentschlossener Handkamera, sowohl Nähe als auch Kunstlosigkeit betonend, das Ende fast abrupt, von Kratzern übersäht. Und so hätte eine Aktion ablaufen können: Leger, aber bis auf den werfenden Arm fast unbeweglich sitzt der Akteur auf einem Stuhl und zielt mit Kartoffeln (eine Reminiszenz an die ‚Arme Kunst’ der Zeit?) auf einen einige Meter entfernten großen Gong (der Ferne Osten als Alternative?). Er trifft nur manchmal und in unregelmäßigen Abständen, aber wenn es geschieht, scheint er ein wenig innezuhalten und dem Ton hinterher zu meditieren. Man kennt das: Wiederholungen, eine gleich bleibende Struktur, kaum ein Höhepunkt, das Publikum lässig, ausdauernd, aber ohne sichtbare Reaktionen. Ein minimalistisches Exerzitium mit einem Schuss Kunstverachtung und einer Prise Humor. Hier übt einer auf den Schultern von anderen, die Ähnliches vor ihm als Kunst möglich gemacht haben (Dada, Happening, Fluxus). Und nicht umsonst, erzählt Graham, geht sein Film auf eine Anekdote aus einem Pink Floyd-Konzert zurück, in dem der Drummer auf diese Weise ein ‚Solo’ spielte. Die ästhetischen Grenzerweiterungen der Nachkriegszeit beginnen damals, in den Mainstream der Popkultur einzusickern. Das Porträt des Künstlers als junger Mann zeigt ihn als einen, der qua Geburt ein wenig zu spät kommt, das weiß und trotzdem durch eine Zeit der Adaptionen hindurch muss. In den Arbeiten, die den Film begleiten, streift er noch schnell die Erzväter Duchamp und Picabia [22], die prozessorientierte Skulptur [23] sowie minimalistische Konzentrations- und Intensitätsübungen [24]. Wenn schließlich die Treffer unter den Kartoffeln zu Wodka destilliert, in eine Flasche mit Künstleretikett im Stil der konkreten Poesie abgefüllt und in einer Vitrine präsentiert [25], die Nieten jedoch zu Kartoffelsalat verarbeitet (und dann wohl verspeist oder vergessen) werden, wird dem Ganzen noch als Fußnote ein ironischer Kommentar zum Thema Versuch und Irrtum im Frühwerk angefügt.

Anders als in den quasi-allegorischen ‚Selbstportäts’ der beiden früheren Filme verortet sich Graham hier in einem konkreten historischen und künstlerischen Kontext. Er gibt sich eine partielle und selbstverständlich fiktive Biografie, die jedoch eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besitzt; so hätten seine Anfänge aussehen können. Er schlüpft nicht mehr in die Textidentität eines anderen aus einer anderen Zeit, um dort seinen kritischen Kommentar zur Moderne als auch ihn tragenden, aber ebenso in Frage gestellten Grund zu entfalten, wie er das in seinen Text- und Bucharbeiten der achtziger und frühen neunziger Jahre getan hat. Graham lebt sich als Schauspieler aber auch nicht mehr in die massenmedialen Klischees eines Piraten, Cowboys oder Gefangenen ein wie in seinen Kostümfilmen aus späteren Jahren, wo seine Person sich in ebenso lustvollen wie vergeblichen Phantasien zu Markte trägt, um in diesen Verkleidungen andere Existenzformen eines Weiterlebens der Moderne durchzuspielen. Stattdessen begibt er sich auf einen Weg der Selbstaneignung, indem er einen generations- und milieutypischen Ausgangspunkt entwirft, den ein gewisses Gefühl von Stagnation, halbherzigem Avantgardismus, ja Langeweile zu bestimmen scheint. Dieses Situationsbild findet nicht nur seine Entsprechung in Grahams eigener, langsamer und windungsreicher Entwicklung zum Künstler, in dem, was man seine abwartende Forschungsphase nennen könnte. Im Rückblick markiert die auf 1969 datierte Performance auch den Beginn einer Periode in der westlichen Kunst, in der in einem scheinbaren Gegensatz zu den politisch-kulturellen Ereignissen die Neoavandgarden der sechziger Jahre anfangen, leer zu laufen. Langsam setzt jene Inkubationszeit ein, in der ein Bewusstsein von den Beschränkungen, Irrtümern und Sackgassen der Moderne wächst und die Aufmerksameren versuchen, sie kritisch und offen zu überdenken, einen eigenen Standpunkt ihr gegenüber zu gewinnen, ohne sich gestenreich nur von ihr loszusagen. Graham holt bis in die achtziger Jahre hinein eine bestimmte Auswahl von Gründungstexten der Moderne zur Wiedervorlage heran, er geht in einem sehr wörtlichen Sinne in die Bibliothek, um sie zu studieren und ihre einzelnen Projekte durch leichte Manipulationen, aber immer mit einer Mischung aus Staunen und Respekt bloßzulegen. Die Arbeiten, die daraus entstehen, sind zu einem guten Teil die eines Lesers, der seine eigenen Verstehensoperationen sichtbar macht. Dessen intellektuelle Neugier ist übrigens nie von der Faszination für diese seltsamen Objekte des Begehrens, die Bücher, zu trennen. Er schützt sie durch kostbare Schuber, er organisiert die Lektüre in Regalen, deren Form er anderen, höchst sachlichen und zugleich äußerst rätselhaften Objekten entlehnt, nämlich den Skulpturen des älteren Kollegen Donald Judd. Dieses schwebende Verhältnis von Inhalt (Text/Idee) und Form (Container/Objekt) kennzeichnet nicht zuletzt den Connaisseur, den Liebhaber und den Amateur, eine Haltung, die Graham bis heute als Deckmantel vieler Aktivitäten kultiviert. Er verleiht seinen Arbeiten dadurch nicht nur eine ironisch gefärbte Leichtigkeit, sondern gibt sich auch als Anhänger des (in seinem Fall allerdings sehr präzisen) Bastelns als intellektueller und künstlerischer Strategie zu erkennen.

Der im Film des Kartoffel schlenzenden Künstlers bildlich verdichtete Anfang einer Laufbahn korrespondiert in eigentümlicher Weise mit anderen, ebenfalls in den letzten Jahren geschaffenen Arbeiten, die Graham als Künstlerdarsteller in eine ähnliche Art von Off stellen, nämlich in die Privatsphäre des Amateurs oder Dilettanten, sei es als Liebhaber alter Musik [26] oder als Dandy der Hard Edge- und Colorfield-Malerei . Die scheinbare Marginalität tastender, „schlenzender“ (lobbing) Anfänge kehrt als ironisch-komfortable Nischenwelt getarnte, abgeklärte künstlerische Übung wieder. Will er das Werk, das ihn bekannt gemacht und aus den Siebzigern in das neue Jahrhundert hinein geführt hat, durch solche Arbeiten einrahmen? Das Werk als Ganzes stünde dann gleichsam in Anführungszeichen, unter der Kautel, dass hier nicht so sehr ein Autor im gewohnten Sinne, sondern ‚eine Art von Autor’ tätig sei. Der Anfänger und der Amateur wären dann rhetorische Figuren, die das Werk flankieren und die einzelnen Arbeiten als Modelle im Sinne forschender ästhetischer Experimente, als Gedankenmodelle ausweisen. So als sei alles in der offenen, schillernden Form des Konjunktivs gesprochen. Wenn das so ist, tut sich ein schöner und nicht zur Ruhe bringender Widerspruch zwischen dieser künstlerischen Haltung ‚unter Vorbehalt’ und der bis ins Letzte gehenden Hingabe und vor allem ästhetischen und materiellen Präzision der einzelnen Arbeiten auf. Jedes noch so ephemer scheinende, aber sorgfältig hergestellte Buchobjekt ebenso wie die Ausgestaltung der Filme nach den professionellen Standards der industry lässt den Betrachter absichtlich eine Strecke weit vergessen, wie tastend, wie fragil, wie experimentell und widersprüchlich die Grundlagen des Projektes eigentlich sind. Dahinter steckt nicht nur der Wunsch des intellektuellen Künstlers nach handwerklich legitimierter Objektivität und – man denke an den Musiker Graham – sozialer Integration. Mit dem gelungenen objet d’art, seiner materiellen Präsenz, Attraktivität und Dauerhaftigkeit, schlüpft der Künstler in die Welt der gehobenen Waren. Er bemächtigt sich der Solidität der Realien und Träume einer fortgeführten bürgerlichen Gesellschaft - jedoch nicht um durch affirmative Unterwanderung diese ein weiteres Mal zu desavouieren, sondern in dem halsbrecherischen Bemühen, etwas von den ursprünglichen Ideen einer aufklärerischen Moderne inmitten all ihrer Unzulänglichkeiten und Selbstzweifel aufblitzen zu lassen. Er muss dafür nicht die Rolle des Narren, des Außenseiters, des poète maudit annehmen; die zwischen Student und Amateur schillernde Maske eines zeitgenössischen Künstlers reicht: eben eine ‚Art von Autor’.

Von den literarischen Adaptionen und Manipulationen der frühen Buchobjekte über die Vergegenständlichung Freunds in den Formen von Donald Judd und die Einschreibung in die Genres des Hollywood-Kinos bis zu den Anleihen bei der Bildsprache Jeff Walls hat Graham eine Strategie der Übernahme, der Besitzergreifung und verwandelnden Aneignung betrieben. „Appropriation“ lautete das Stichwort der achtziger Jahre. Allmählich verschiebt sich bei ihm jedoch der Fokus auf das zu gebrauchende Objekt. Eignet sich Graham zu Beginn die Werke und Ideen anderer an, so geht er schließlich zu einem Projekt der Selbstaneignung über, in dem offene, verkleidete, versteckte und allegorisierte Selbstporträts eine zentrale Rolle spielen. Ein solches Vorgehen hat jedoch höchstens am Rande mit Psychologie, mit Selbstanalyse und dergleichen zu tun. Sich selbst als eine Figur zu ergreifen und damit zu spielen, ist in Grahams Werk vielmehr eine Möglichkeit, die Betrachtung der nicht beendeten Moderne in einer ebenso prekären wie lustvollen Balance von Aussage und Vermutung, von Autorität und Liebhaberei zu halten. Teilnehmende Beobachtung als einzig gangbarer Weg.

[1] Lenz, 1983

[2] The System of Landor’s Cottage. A Pendant to Poe’s Last Story, 1987

[3] Halcion Sleep, 1994

[4] Vexation Island, 1997

[5] Rheinmetall/Victoria 8, 2003

[6] Two Generators, 1984

[7] Edge of a Wood, 1999

[8] Camera Obscura, 1979,

[9] Millennial Project for an Urban Plaza, 1986, und Millennial Project for an Urban Plaza (with Cappuccino Bar), 1992

[10] Camera Obcura Mobile, 1996, und Millennial Time Machine, 2003

[11] Coruscating Cinnamon Granules, 1996

[12] ab 1989

[13] Halcion Sleep, 1994

[14] Vexation Island, 1997

[15] Jacques Lacan, Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion wie es uns in der pschychonalythischen Erfahrung erscheint, in: Jacques Lacan, Schriften I, Weinheim/Berlin 1986, S. 64

[16] Halcion Sleep, 1994

[17] White Shirt (For Mallarmé) Spring 1993, 1992

[18] Coruscating Cinnamon Granules, 1996

[19] Torqued Chandelier Release, 2005

[20] 75 Polaroids, 1976; Illuminated Ravine, 1980; Camera Obscura, 1980

[21] Lobbing Potatoes at a Gong, 1969, 2006

[22] Still, 2006

[23] Potatoes Piled up to Block my Studio Door 1968, 2006

[24] Lead Gong R57/4B 1966, 2006

[25] Bottle of Potatoe Vodka with Vitrine, 2006

[26] 3 Musicians (Members of the Early Music Group „Renaissance Fare“ Performing Matteo di Perugia’s ‚le Greygnour Bien’ at the Unitarian Church of Vancouver, Late September 1977), 2006

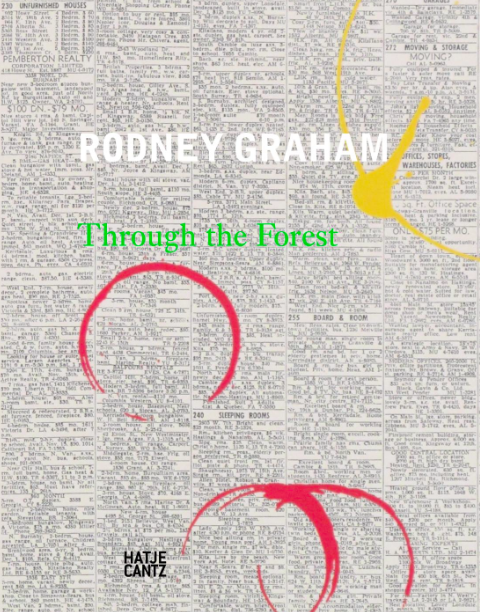

[27] The Gifted Amateur, Nov. 10, 1962, 2007

(Published in: Rodney Graham – Through the Forest, Museu d’art contemporani de Barcelona, Barcelona, Kunstmuseum Basel, Museum für Gegenwartskunst, Hamburger Kunsthalle, HatjeCantz, Ostfildern 2010, pp. 14-30)